上月從邪惡的海灣訂了一枚Industar-22 50mm f/3.5回來,

很驚訝原來用快遞從立陶宛寄來香港只須要三天的時間。

在網上搜搜看才發現,

原來Industar-22由1945年開始,

推出過的版本一共有21個之多。

我手上的這一枚的版本應該是由KMZ生產的PT5870,

算Industar-22的最後一個版本。

這個版本的生產年期不算長,

只是由1955至1958短短四年的時間。

這一枚的Serial Number第一個數字是5,

所以應該是1955年的產物。

(Industar-22 這個版本的Serial Number的第一個數字代表了製造年份,

如果Serial Number的第一個數字是6的話,製造年份就是1956年嚕~)

Industar-22 用上的是四枚三組鏡片的設計(基本上就是天塞Tessar嘛)。

除了光圈頁的位置之外,基本上完全是Leica Elmar 50mm f3.5的山寨貨。

(Leica Elmar的光圈頁是在第一組和第二組鏡片之間的,

而Industar-22的光圈頁則是在第二和第三組鏡片之間)~

而光圈頁方面則是有八片喔~

這一枚標頭當年是設計給FED和Zorki的旁軸機所使用的,

也就是說是M39 mount的。

所以除了可用於傳統旁軸相機之外,

基本上所有無反數碼相機都可以使用~

但用單鏡反光相機的朋友就和這棵鏡頭無緣了喔~

先看一下這枚鏡頭遠攝的表現,

上面的一張是在梅窩碼頭拍的,大白天下光圈全開的樣子。

拍起來挺銳利的,反差和對比都不俗。

不過在光圈全開的情況下,邊緣的畫質有一點點的下降

(例如在右邊船的紅色部份)

拍起來也帶一點點的冷調,很有蘇聯鏡頭的一貫作風。

再看一下這棵鏡頭近攝的表現,

上面的一張是在光圈全開的情況下拍的。

個人比較喜歡用這枚來拍近攝的場景。

但不得不說的是,Industar-22似乎有一點反蘇聯鏡頭的常態,

雖然冷調是冷調的,但它對紫色和藍色的還原度卻似乎比較一般,

反而對紅色的表現比我手上其他的Industar鏡頭都好一點。

再來看看散景的表現,

老實說,本來就不會對一支最大光圈只有3.5的鏡頭的散景有太大的期望~

雖然這棵鏡頭有八塊光圈頁,但是雙線散景的影像也頗嚴重~

在上圖可以看到,接近主體的散景甚為散亂。

但當作為背景的散景和拍攝主體有一定距離的時候,

雙線的問題也變得輕微了很多。

總括而言,對我來說這一枚鏡頭是挺值得入手的選擇~

因為它輕巧,便宜,而且玩味十足~

如果碰上便宜的Industar-22的話,

不妨入手一枚來試一下~

就如M42達人,空氣大所說的,

很多的俄國鏡都是便宜又大碗的好選擇~

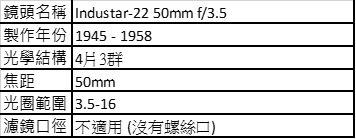

鏡頭基本資料:

其他試鏡文:

我的非專業試鏡文 - Auto Mamiya Sekor 55mm f/1.4 發色清麗的大光圈標頭

我的非專業鏡頭試用– Schneider Tele-Xenar 75mm f3.8 真水未必無香的電影鏡頭

我的非專業鏡頭試用 - Industar-61 55mm f/2.8 超便宜但卻有驚喜的標頭

我的非專業試鏡文 – Wollensak Cine Raptar 75mm f/4 淺嘗入門級電影味

我的非專業試鏡文 – Schneider 50mm f/1.9 Xenon (DKL) DKL中的最大瞳

我的非專業試鏡文 – Zeiss Ikon Nettar Anastigmat 75mm f/4.5 中幅鏡初嘗試

沒有留言:

張貼留言